Die Hüftdysplasie und Hüftluxation

Die Hüftdysplasie (schlecht ausgebildetes Hüftgelenk) und die Hüftluxation (ausgerenktes Hüftgelenk) (Abb. 1) plagen die Menschheit seit wir begonnen haben aufrecht zu gehen, da durch den zweibeinigen Gang die hinteren Gelenke (Hüftgelenke) vermehrt belastet wurden.

Aus diesem Grunde sind wir darauf angewiesen, ein allfälliges Leiden möglichst fr?h erkennen und behandeln zu können. Dies insbesondere da wir wissen, dass etwa 1-4 von 100 Kindern an einer Hüftluxation oder -dysplasie leiden.

Alleine am Kantonsspital Frauenfeld mit ca. 1200 Geburten pro Jahr werden 12-48 Kinder mit diesem Hüftleiden geboren. Es trifft ca. 4x häufiger M?dchen als Knaben was im geschlechtsbedingten Unterschied der Beckenform liegt.

Auch gibt es weitere Risikofaktoren wie Mehrlingsgeburten, Steisslage, wenig Fruchtwasser, familiäre Häufung, Binde-gewebsschwächen, Chromosomen-Aberrationen (z.B. Trisomie 21) und weitere Missbildungen bei denen das Leiden gehäuft vorkommt.

|

|

Abb.1: |

Die Diagnosestellung früher

Vor der Entdeckung der Röntgen-Strahlen im 18. Jahrhundert konnte die Untersuchung einzig durch die Beobachtung nach dem Gehbeginn sowie durch klinische Tests, bei denen mechanisch das Hüftgelenk auf seine Stabilität geprüft wurde, geschehen.

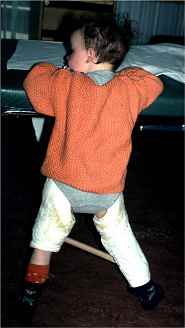

Aus diesem Grunde wurde das Leiden meist erst nach dem Erreichen des sicheren Gehens im Alter von ca. 3-5 Jahren festgestellt und, falls in der Gegend und finanziell möglich, einer langen Behandlung mit Schienen oder Gipsen (Abb. 2 und 3) zugeführt.

Nicht selten verbrachten Kinder mit einer Hüftdysplasie Monate, ja sogar Jahre in Krankenheimen, eingespannt in allerhand zum Teil abenteuerliche Vorrichtungen, welche das wegen des Hüftleidens verkürzte Bein ständig nach unten zogen.

Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass viele dieser Kinder als 'Krüppel' ihr Leben verbringen mussten und auf Almosen angewiesen waren, da sie weder in der Landwirtschaft noch bei anderen körperlichen Tätigkeiten voll einsetzbar waren.

|

|

|

Abb. 2 und 3: |

|

Die Röntgenuntersuchung

Als dann kurz vor 1900 die Röntgen-Strahlen entdeckt wurden begann man alles zu untersuchen was abbildbar war und kam dem Problem der Hüftluxation immer mehr auf die Spur.

Da die Hüftleiden aber schon bei Geburt vorliegen oder einen Vorzustand hierfür besteht, bestand nun ein Problem in den im Säuglingsalter noch nicht röntgen-dichten Knochen (Abb. 4), so dass eine genaue Diagnostik mittels Röntgen erst im Alter von ca. 1-2 Jahren möglich ist.

|

|

|

|

Abb. 4 und 5: |

|

|

|

Abb. 6: |

Die Operation

Trotzdem kam es zu einer grossen Verbesserung der Behandlungen, da die Ursache nun teilweise erkannt werden konnte. Die Behandlungsmöglichkeiten verbesserten sich insofern, dass zunehmend Operationen zur Herstellung der Hüftgelenksform und Anatomie durchgeführt wurden (Abb. 7).

Uns allen sind aber sicherlich noch Leute in der Altersgruppe unserer Grosseltern und Eltern bekannt, die hinkend durch ihr Leben gingen und dadurch in ihrem Alltag stark beeinträchtigt waren.

Die 'Erlösung' ihres psychischen und physischen Leidens kam für Personen mit Hüftdysplasie dann meist im Alter um 60jährig mit dem Einsetzen einer Hüfttotalprothese, was ab ca. 1960 möglich wurde, oder durch eine hüftversteifende Operation.

Solche Leidenswege finden wir heute noch in weniger bemittelten Ländern oder in Ländern ohne flächendeckende routine-mässige frühkindliche Untersuchungen.

|

|

Abb. 7: |

Die Hüft-Sonographie

Eine weitere Verbesserung erreichten wir ab 1980 als ein österreichischer Professor Dr. R. Graf die zunehmend in der Medizin eingesetzte Ultraschalluntersuchung beim Hüftgelenk der Neugeborenen einsetzte.

Ihm gelang es, durch den Ultraschall eine Beurteilung der Hüftreifung vorzunehmen, die eine Voraussage bezüglich der Entwicklung des Gelenkes direkt nach Geburt ermöglicht, so dass im Risikofall eine unverzügliche Behandlung eingeleitet werden kann (Abb. 10).

Mit einer der Ersten, die diese Untersuchungsmethode ab 1984 in der Schweiz einführten, ist Dr. Saur ein Konsiliarzt für Pädiatrie am KS Frauenfeld.

Ihm gelang es zusammen mit der Leitung der Gynäkologie und Geburtshilfe, PD Dr. Eberhard, ein nahezu 100%-iges Untersuchen der Neugeborenen in den ersten Tagen nach Geburt zu ermöglichen.

Auch an andern Institutionen sowie in Privat-Praxen entschlossen sich immer mehr Aerzte, sich in der Technik der Ultraschalldiagnostik des Säuglings-Hüftgelenkes auszubilden.

Weitere Pioniere in der Schweiz waren unter andern Dr. Martin Schilt (Luzern), Prof. G.U.Exner (Zürich), Dr. Beat Dubs (Zürich), Dr. Hansjakob Roelli (Sursee) sowie eine wachsende Zahl von Kollegen, welche sich in der Folge auch für die weitere Verbreitung dieser Methode einsetzten.

Die strukturierte und hochqualifizierte Ausbildung für die Aerzte, welche diese Untersuchung durchführen wollten, wurde vereinheitlicht und um die Richtlinien dafür festzulegen, ein von der FMH (Schweiz. Aerztegesellschaft) erteilter Fähigkeitsausweis geschaffen.

Die 1997 geschaffene Kommission Hüftsonographie FMH vereinigt Experten aus allen betroffenen Fachgesellschaften und überwacht die Ausbildung und deren Qualitäts-Sicherung.

|

|

|

Abb. 8: Sonographie bei einem wenige Tage alten Säugling. Die Untersuchung ist geräusch- und schmerzfrei und lässt sich in wenigen Minuten durchführen. |

|

|

|

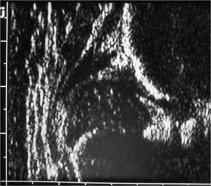

|

Abb. 9: Das dadurch gewonnene Bild (links ein Normalbefund) zeigt einen Querschnitt durch das Hüftgelenk mit Abbildung der Pfanne sowie des Kopfes und der übrigen Strukturen wie Gelenkslippe, Gelenkskapsel und Muskulatur usw. Die knöcherne Pfanne sowie der knorpelige Überhang werden ausgemessen. Auf dem rechten Sonographiebild ist ein luxiertes Hüftgelenk abgebildet. |

|

Entscheidende Vorteile

Anhand von mehreren Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass durch das möglichst rasche Diagnostizieren und Behandeln der Hüftluxationen fast in allen Fällen eine Ausheilung bis zum Gehbeginn erreicht werden kann und nur noch sehr selten Operationen im Kindesalter nötig werden.

|

|

Abb. 10: |

|

|

Abb. 11: Bei schwererem Befund müssen die Beine für einige Wochen besonders gut in abgespreizter Stellung fixiert werden (im Bild ein Säugling mit Gipshose). |

Kostensenkung

Durch die entscheidende, frühest mögliche Diagnose konnten die Kosten von ca. Fr. 90'000.- pro Kind, bei Behandlung erst nach Gehbeginn auf ca. Fr. 1?500.- bis 5'000.- pro Kind, bei der Behandlung im Neugeborenenalter, gesenkt werden.

Die Kosten der Behandlung, der in der Schweiz

geborenen Kinder, werden von der Invalidenversicherung übernommen, die

Kosten der Hüftultraschall-Untersuchung wird zur Zeit noch von der

Krankenkasse bezahlt.

Der Spardruck

Da wir immer mehr in allen Bereichen des Gesundheitswesens unter zunehmenden Spardruck leiden, ist die Zukunft aber eher als düster zu beurteilen. Es ist deshalb nicht erstaunlich, wenn sich Aerzte, Politiker und Behörden Gedanken machen, wie der steigenden Kosten-Entwicklung begegnet werden kann.

Besonders aktuell stellte sich diese Problematik der Kostenübernahme der generellen Hüftultraschalluntersuchung in den Jahren 2003 und 2004.

Da es sich hierbei um eine sogenannte Screening-Untersuchung handelt, sind die Kosten hierfür nicht in jedem Fall von der Krankenkasse zu übernehmen.

Bis im März 2004 befand sich diese Leistung noch als zeitlich begrenzte Pflichtleistung auf der Liste der zu bezahlenden Untersuchungen, doch es drohte deren Streichung.

Das BAG verlangte den Nachweis der Wirksamkeit eines generellen Screenings und zwar mittels einer Studie, welche den höchsten Standards der EBM (Evidence based medicine) genügen sollte.

Dass dies nicht so einfach gehen konnte, wird andernorts auf diesen Seiten (siehe Bereich ARCHIV) im Detail aufgelistet.

Sparen am falschen Ort?

Da nun leider aber vom Bundesamt für Gesundheitswesen in Bern ein Nutzen und ein Wirkungsnachweis verlangt wurde, der bisher in der geforderten Form aus ethischen und anderen Gründen auf der ganzen Welt nicht erbracht werden konnte, drohte die Leistung von der Liste gestrichen zu werden.

Dies hätte dann dazu geführt, dass die Untersuchung, die damals zur Zeit bei über 80% der Neugeborenen der Schweiz gemacht wurde, deutlich abgenommen hätte.

Zwar wären damit den Krankenkassen weniger Kosten entstanden, diese Kosten wären dafür später um das Mehrfache entstanden, weil entsprechend viele früher unentdeckte Dysplasiefälle nach Jahren einer aufwändigen Behandlung zugeführt hätten werden müssen.

Vom volkswirtschaftlichen Verlust, der durch Arbeitsunfähigkeit und frühe IV-Renten entstanden wäre, sei hier nicht gesprochen...

Zum Glück konnten dank einem enormen persönlichen Einsatz einiger weniger Aerzte, mit Unterstützung der Medien und zweier verantwortungsvoller Politiker (Frau Erika Forster-Vannini und Herr Dr. Willi Oggier) die Bundesbehörden vom Nutzen der Untersuchung überzeugt werden.

Die sonographische Untersuchung der Säuglingshüfte wurde per 1. Juli 2004 zur diagnostischen Pflichtleistung erklärt. Jeder Arzt, der diese Untersuchung anordnet, übernimmt damit die Verantwortung dafür.

Oder umgekehrt gesagt: Jeder Arzt, der diese Untersuchung nicht anordnet, muss sich dafür verantworten, wenn dadurch eine Hüftdysplasie übersehen wird!

|

|

Abb. 12: 5jähriges M?dchen das mit einer hohen Hüftluxation (linke Hüfte) aus dem Ausland zu uns zur Behandlung kam. Die Verwandten zahlten einen grossen Teil der Behandlung selbst, da sie diese in ihrem Heimatland nicht erhielten. Die strichförmigen Narben 6 Wochen nach Operation (oben) lassen sich in der Unterhose verstecken. |

|

|

Abb. 13: Nach der Operation war das Mädchen über 3 Monate in einem Kunststoffgips (oben links) und musste von seinen Eltern umher getragen werden (oben rechts). |

Wie so häufig wollten die politischen Exponenten unserer Gesellschaft an denjenigen Mitgliedern sparen, die sich am wenigsten wehren können und die für sie weniger wert sind, d.h. an den Kindern und alten Leuten, die nicht oder nicht mehr im Berufsleben stehen. Die Betroffenen leiden aber physisch und psychisch ein Leben lang.

Wir Aerzte kämpften aber erfolgreich für unsere jungen Kinder und setzten alles dafür ein, dass die Untersuchung der Neugeborenen-Hüften mittels dem Sonographie weiterhin von den Krankenkassen als Pflichtleistung übernommen wird.

Hoffen wir auch für die Zukunft für unsere Kinder, dass wir keinen Rückschritt erleben müssen!

Dr. med. Gregor Kohler

Leitender Arzt Orthop?die/Traumatologie

Kantonsspital Frauenfeld

Dr. med. Beat Dubs

Aerztliche Leitung

Sonographie-Institut

Privatklinik Bethanien, Zürich